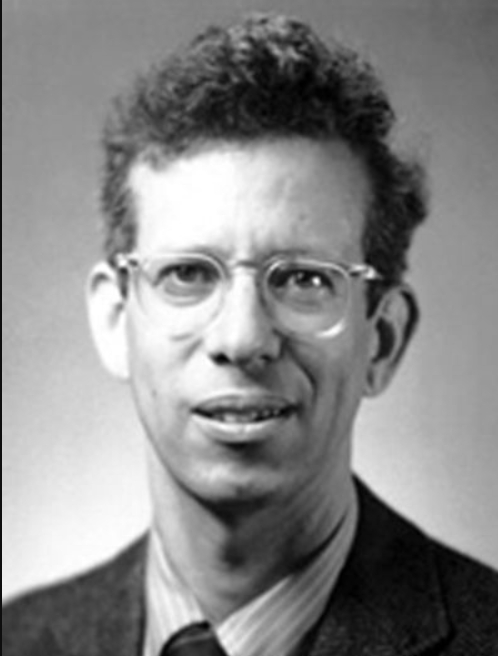

霍华德·马丁·泰明(Howard Martin Temin)是美国著名的遗传学家,1934年12月10日出生于美国费城,1994年2月9日去世2。他因发现肿瘤病毒与细胞遗传物质之间的相互作用,而与戴维·巴尔的摩、罗纳托·杜尔贝科一起获得1975年的诺贝尔生理学或医学奖2。

# 教育背景与职业生涯

- 先后就读于斯沃摩尔学校和加利福尼亚理工科大学2。

- 1969年起,在威斯康星大学麦迪逊分校任教,期间进行了重要的科学研究2。

# 主要科学贡献

- 20世纪50年代末提出了“DNA前病毒假说”,认为病毒需要将其RNA基因组转录成DNA,再将DNA插入宿主细胞基因组以实现遗传1。

- 1970年,与日本病毒学家水谷哲以及美国病毒学家戴维·巴尔的摩独立工作,发现了逆转录酶,这种酶能从RNA肿瘤病毒的基因组合成前病毒DNA,由此确立了一个独特的病毒家族——逆转录病毒科2。这一发现对理解病毒的发病机制以及发现其他传染性致癌因子有重要推动作用,也促使抑制逆转录酶的药物成为治疗艾滋病病毒感染者的方法之一1。

# 争议

事实上,发现逆转录酶的论文第一作者是泰明聘雇的博士后研究员水谷哲,这一事实在当时引发了关于诺贝尔奖归属的争议3。

霍华德·马丁·泰明的研究为病毒学、遗传学和分子生物学等领域的发展做出了重要贡献,他的发现不仅丰富了人们对病毒复制机制和肿瘤病毒与细胞遗传物质相互作用的认识,还为后来的基因工程技术和抗病毒药物研发等提供了理论基础。