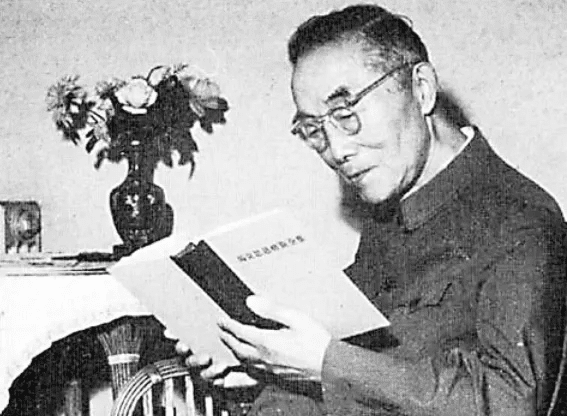

潘菽(1897年7月13日—1988年3月26日),原名有年,字水叔,江苏宜兴人,是中国著名的心理学家、教育家和社会活动家,也是中国现代心理学的奠基人之一3。以下是关于潘菽的详细介绍:

# 教育背景与学术生涯

- 1920年,潘菽毕业于北京大学哲学系1。

- 1921年,他赴美留学,先后在加利福尼亚大学、印第安纳大学和芝加哥大学学习,1926年获得芝加哥大学博士学位2。

- 1927年,潘菽回国后,被第四中山大学(后改称为中央大学)聘为心理学副教授,半年后升为教授兼心理系主任,一直在该校工作到50年代中期2。

- 1951年,潘菽被任命为南京大学首任校长1。

- 1956年,南京大学心理系并入中国科学院心理研究所,潘菽担任所长1。

# 学术贡献

- 潘菽从事记忆、错觉、汉字知觉等实验研究,后来主要致力于心理学基本理论的研究1。

- 他提出心理学既不同于自然科学,也不同于社会科学,而是具有二重性的中间科学的观点2。

- 潘菽将心理活动分为意向活动和认识活动,区别于传统的“知、情、意”三分法体系2。

- 他对意识、身心关系、个性等心理学中的重大问题提出了深刻而独到的见解,形成了自己的理论体系2。

# 社会活动与政治贡献

- 潘菽是中国科学工作者协会和九三学社的主要发起人和领导者之一1。

- 他积极参与抗日民主爱国斗争,与梁希、金善宝等人发起组织了“中国科学工作者协会”,为发展党的民族统一战线、团结科技界知识分子作出了贡献1。

- 1946年5月,九三学社正式成立,潘菽当选为中央理事,此后一直是九三学社的主要领导人1。

# 人物评价

- 潘菽不仅是一位有渊博心理学思想的科学家,也是一位有影响的社会活动家1。

- 他的一生致力于心理学的研究和教育,为中国心理学的发展培养了大量人才,对中国心理学的发展作出了重要贡献2。

潘菽的学术成就和社会贡献,使他成为中国心理学史上一位重要的人物,他的理论和观点至今仍对中国心理学界产生着深远的影响。