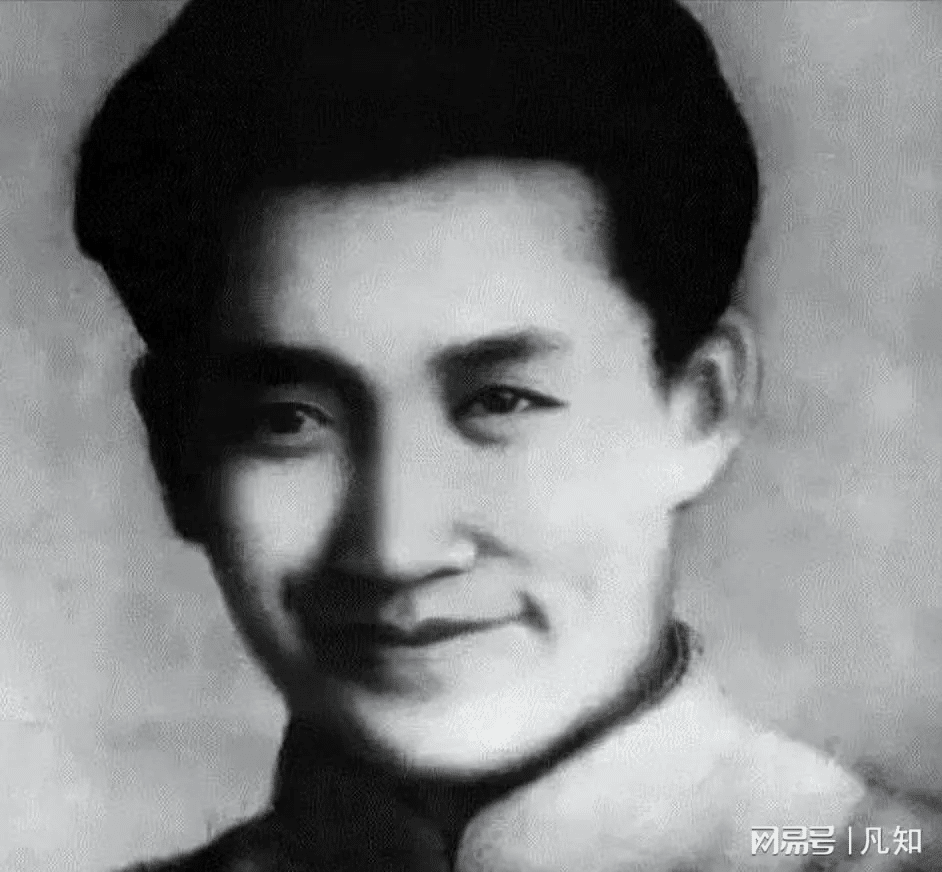

刘志丹(1903年10月4日—1936年4月14日),原名刘景桂,字子丹,陕西保安(今志丹县)人,中国工农红军高级将领,无产阶级革命家、军事家,西北红军和西北革命根据地的主要创建人之一。

生平经历

- 早年求学与革命启蒙:1903年出生于陕西省保安县(今志丹县)金汤镇,1922年考入榆林中学,期间受到魏野畴、李子洲等共产党人的影响,阅读《向导》《新青年》等革命杂志,积极参与学生运动,并于1924年加入中国社会主义青年团,1925年转为中国共产党党员。

- 投身军事斗争:1925年秋,刘志丹被派往广州黄埔军校第四期学习,1926年秋毕业后参加北伐战争,任国民革命联军第四路军党代表兼政治处主任。1927年大革命失败后,转入地下活动,1928年5月参与领导渭华起义,任西北工农革命军军事委员会主席,起义失败后,在陕甘边开展兵运工作。

- 创建与发展革命根据地:1931年,刘志丹与谢子长等组建西北反帝同盟军,后改编为中国工农红军陕甘边游击队,任总指挥,开辟以照金、南梁为中心的陕甘边革命根据地。此后,相继担任陕甘边红军临时指挥部副总指挥兼参谋长、红26军42师师长、中共陕甘边军事委员会主席、西北革命军事委员会主席等职,带领西北革命军取得第二次反“围剿”和第三次反“围剿”斗争胜利,将陕北、陕甘边两块苏区连成一片,成为中共中央和各路北上抗日红军长征之后的落脚点。

- 英勇牺牲:1936年4月14日,刘志丹率红28军参加东征战役,在晋西中阳县三交镇战斗中亲临前线侦察敌情,不幸左胸中弹,壮烈牺牲,年仅33岁。

主要贡献

- 政治贡献:刘志丹在革命低潮时提出在敌人统治力量薄弱的山区与农村实行武装割据,开辟革命根据地,以农村包围城市的重要思想,对革命根据地的政治、经济、文化建设做出了重要贡献。

- 军事贡献:他领导西北红军在反“围剿”中消灭了大量反动军队,有力推动了根据地的全面发展,培养了众多优秀的军事人才,为红军的壮大和中国革命的胜利奠定了基础。

人物评价

毛泽东评价刘志丹是“群众领袖,民族英雄”,周恩来称赞他“对党忠贞不贰,很谦虚,最守纪律,是一个真正具有共产主义品质的党员”。1996年,刘志丹被中共中央军事委员会确定为中国人民解放军36位军事家之一。

后世纪念

为纪念刘志丹,中共中央和陕甘宁边区政府决定将保安县改名为志丹县。1940年,中共中央指示西北局和陕甘宁边区政府在刘志丹家乡修建烈士陵园。2017年3月,位于延安市志丹县的刘志丹烈士陵园被命名为全国爱国主义教育示范基地。

刘志丹的一生是为共产主义信仰奋斗到底的一生,他英勇善战,百折不挠,艰苦奋斗,忠心赤胆,为创建红军和革命根据地,为中国人民的解放事业建立了不可磨灭的功勋。