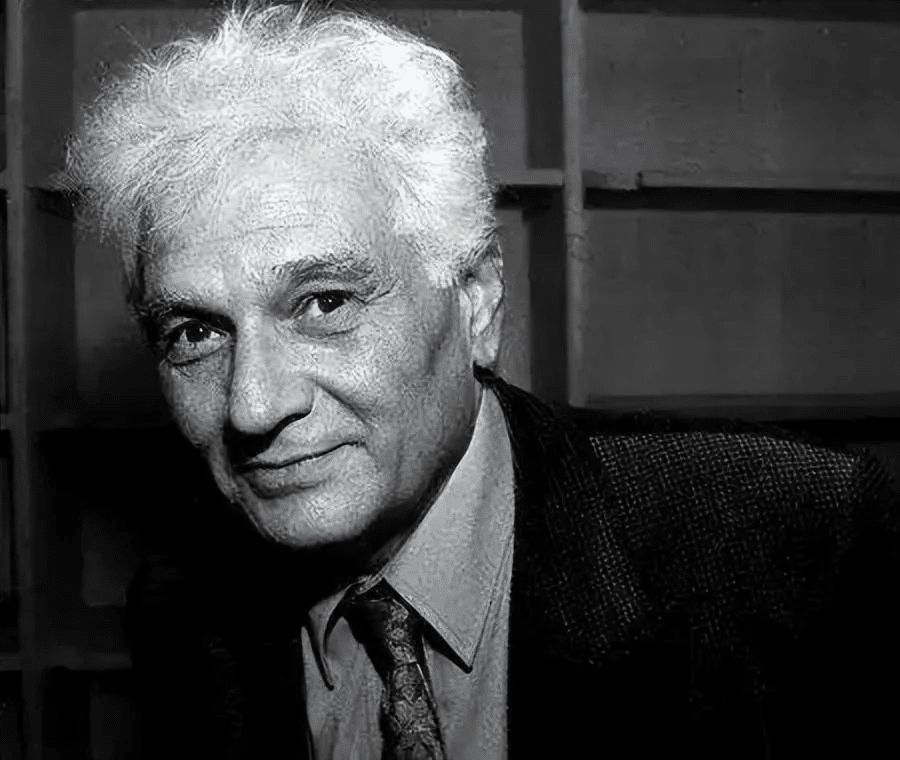

雅克·德里达(Jacques Derrida,1930年7月15日—2004年10月8日)是法国著名的哲学家,20世纪下半期最重要的法国思想家之一,也是西方解构主义的代表人物2。

# 生平经历

- 1930年7月15日,德里达出生于阿尔及利亚的埃尔比哈1。

- 19岁时回法国就学。

- 1956年至1957年在美国哈佛大学深造。

- 60年代成为《泰凯尔》杂志的核心人物,60年代末与该杂志分裂。

- 60年代末开始在巴黎高等师范学校任教2。

- 曾任美国霍普金斯大学和耶鲁大学的访问教授2。

- 1983年起任巴黎社会科学高等研究学院(EHESS)研究主任。

- 还是国际哲学学院创始人和第一任院长,法兰西公学院名誉教授。

# 主要理论贡献

- 解构主义:德里达是解构主义哲学的代表人物,他的理论动摇了整个传统人文科学的基础,也是整个后现代思潮最重要的理论源泉之一2。他反对传统的二元对立思维模式,认为文本没有固定的意义,意义是在不断的差异和延宕中产生的1。

- 延异:德里达提出的一个重要概念,指意义在语言符号的差异中不断推迟和扩散的过程1。

- 互文本性:强调文本之间互相指涉、互相影响的关系,认为任何文本都是在与其他文本的关联中产生意义的1。

# 主要著作

- 《论文字学》(1967年)

- 《声音与现象》(1967年)

- 《书写与差异》(1967年)

- 《散播》(1972年)

- 《哲学的边缘》(1972年)

- 《立场》(1972年)

- 《丧钟》(1974年)

- 《人的目的》(1980年)

- 《胡塞尔现象学中的起源问题》(1990年)

- 《马克思的幽灵》(1993年)

- 《与勒维纳斯永别》(1997年)

- 《文学行动》2

德里达的思想对哲学、文学、语言学、文化研究等领域产生了深远的影响,他的解构主义理论为人们提供了一种新的思考方式和批判视角。