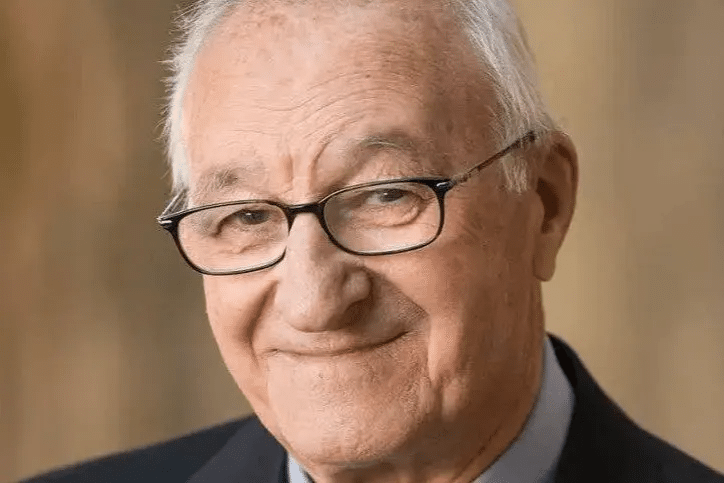

阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura,1925年12月4日—2021年7月28日)是美国著名的心理学家,新行为主义的主要代表人物之一,也是社会学习理论的创始人2。以下是关于班杜拉的一些主要信息:

# 生平简介

- 班杜拉出生于加拿大艾伯特省的蒙达,在一个小的农业社区长大,父亲是波兰的小麦农场主2。

- 1949年从不列颠哥伦比亚大学获得文学士学位,1952年从爱荷华大学获得博士学位2。

- 1953年起在斯坦福大学心理学系执教,1964年升任正教授,并曾担任心理学系主任等职务1。

# 主要理论

1. 社会学习理论

- 班杜拉认为学习不仅可以通过直接经验获得,还可以通过观察他人的行为及其结果而发生,这种学习称为观察学习或替代学习2。

- 他将观察学习过程分为注意、保持、动作再现和动机四个阶段2。

- 提出了交互决定论,认为个体、环境和行为三者相互影响、相互决定1。

2. 自我效能理论

- 1977年,班杜拉提出“自我效能”的概念,指个体对自己在特定情境中能否成功完成某一任务的主观判断2。

- 自我效能感的高低会影响个体的努力程度、面对困难时的坚持性等1。

3. 强化理论

- 班杜拉将强化分为直接强化、替代性强化和自我强化3。

- 替代性强化是指观察者因看到榜样的行为被强化而受到强化;自我强化是个体根据自己的标准对自己的行为进行评价和调节2。

# 主要贡献与荣誉

- 班杜拉的社会学习理论对心理学、教育学、临床心理治疗等领域产生了深远影响。

- 他出版了多部著作,如《行为矫正原理》《认知过程的社会学习理论》《自我效能:控制的实施》等。

- 曾获得多项荣誉和奖励,包括1974年当选为美国心理学会主席,1980年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖等2。

班杜拉的理论不仅在学术界有重要地位,也在实际应用中发挥着重要作用,例如在教育领域,教师可以通过榜样示范、积极反馈等方式提高学生的自我效能感,促进学生的学习和发展。