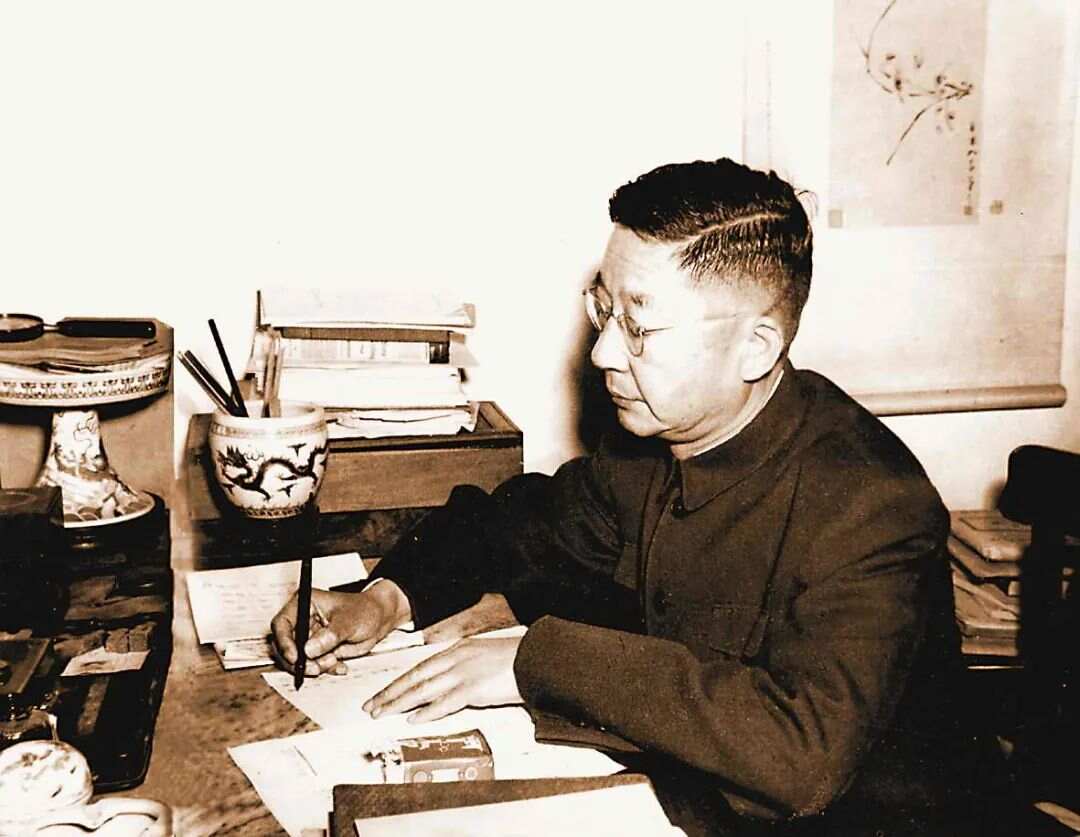

老舍(1899年2月3日-1966年8月24日),原名舒庆春,字舍予,是中国现代著名的小说家、文学家、戏剧家和语言大师,被誉为“人民艺术家”。

# 生平经历

- 早年生活:老舍出生于北京一个贫寒家庭,父亲是旗人社会底层的护军,在他不到两岁时牺牲于八国联军攻城巷战中。母亲靠为人帮佣、浆洗度日,他童年在苦难和贫穷中度过。在宗月大师刘寿绵的资助和帮助下,9岁的老舍进入了一所改良私塾学习,并展露了学习和写作方面的才能。

- 留洋时期:1924年,老舍去到英国伦敦大学东方学院担任中文讲师,思乡之情、好友许地山的鼓励、爱国主义感情的激发等都促使老舍在真正意义上开始了他的文学创作。任教期间,老舍在《小说月报》上陆续发表长篇小说《老张的哲学》《赵子曰》《二马》,在文坛引起不小反响。

- 文笔成熟:1930年回国后,老舍先后创作《猫城记》《离婚》《骆驼祥子》《牛天赐传》等长篇小说,出版《赶集》《樱海集》等短篇小说集,其文风逐渐成熟。

- 战时写作:1937年,老舍南下,开始主持“中华全国文艺界抗敌协会”(文协)工作,配合宣传发表了大量抗战题材的作品,如《火葬》《惶惑》等。

- 创作巅峰:1949年后,老舍转向话剧创作,《龙须沟》《茶馆》是其代表作。其中,《茶馆》宛如一幅老北京的风情画卷,展现了从清末到抗战胜利后的社会变迁,通过描绘茶馆里各色人物的命运,深刻反映了社会的黑暗与腐朽,以及小人物在时代洪流中的挣扎。

- 老舍之死:1966年8月24日,受文化大革命影响,老舍于北京太平湖投湖自尽。

# 创作特点

- 题材选择:老舍的作品多以北京市民生活为题材,反映了清末到新中国成立后半世纪的北京社会变迁。他善于描绘城市贫民的生活和命运,能通过日常平凡的场景,反映社会冲突,从而引发读者对民族精神的深挖或者民族命运的思考,于平凡中见不凡。

- 语言风格:其作品文风幽默、语言通俗、音韵和谐,在文学、戏剧领域都有重要影响。老舍是文坛上难得的“风土人情画家”,他能用生动活泼的语言描绘出北京城里的风物,将历史和现实有机地结合起来,从四季变迁、社会氛围,一直写到三教九流的喜怒哀乐。

# 主要成就

- 文学创作:老舍一生创作出了大量文艺作品,形式不拘一格,从小说、散文到曲艺、话剧,均有涉猎,其主要代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》等,中短篇小说《月牙儿》《我这一辈子》等,话剧《茶馆》《龙须沟》等,散文《樱海集》《福星集》等。

- 国际传播:作品还被大量翻译至海外,广泛传播,为中国文化发展起到了一定的促进作用。1945年《骆驼祥子》英译本的出版,使老舍在英语世界名声鹊起,大洋彼岸刮起了一阵强劲的“老舍旋风”。

# 人物评价

- 老舍积极投身社会时代变革,以文学创作和文学教育活动等文学行为实现人生价值,展现出精神大境界和文学大格局。

- 老舍是一位有境界和情怀,有风骨和特色的作家。他的人生及其文学创作为社会变革担责,为传统文化立碑,为白话文学作标本,彰显出为文学献身,为社会时代和民族国家立传的精神境界。

- 老舍的文学创作具备了和新文学相同的“世界性”特征,他是东西文化碰撞交融的产儿。域外文学经典的滋养与本土生活经验的化学反应,使他形成了独特的喜剧风格。

老舍以其独特的文学风格和深刻的社会洞察,在中国现代文学史上占据了重要地位,他的作品不仅深受国内读者喜爱,也在国际上产生了广泛的影响。