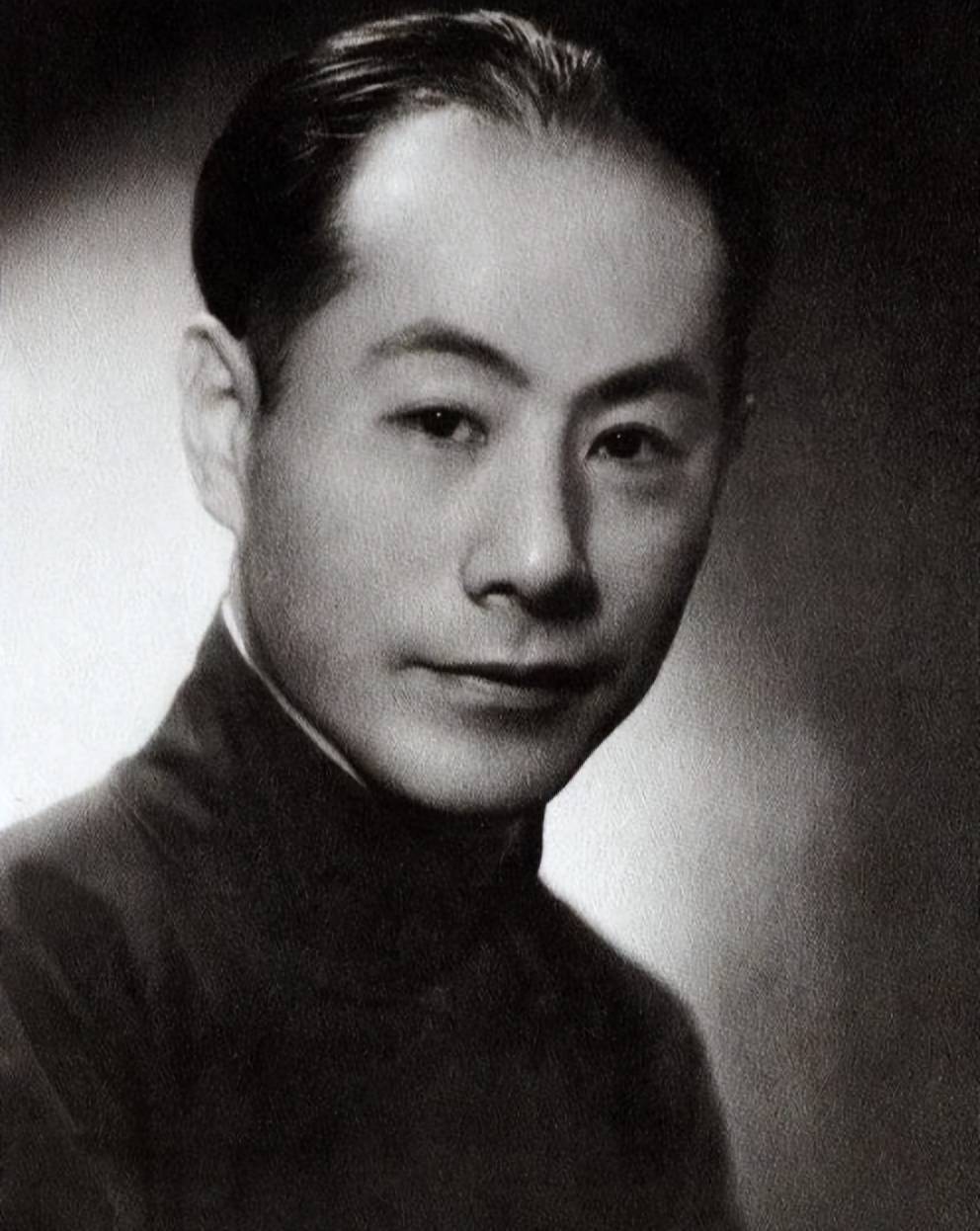

张伯驹(1898年3月14日—1982年2月26日),原名张家骐,字丛碧,号游春主人、好好先生,河南项城人,中国近现代著名的收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家。

生平经历

- 早年生活:出身官宦世家,自幼聪慧,7岁入私塾,9岁能写诗,享有“神童”之誉。曾就读于袁世凯创办的混成模范团骑兵科,后任安武军全军营务处提调等职。

- 收藏生涯:1927年,收藏康熙御笔“丛碧山房”横幅,因此自号“丛碧”,开始痴迷收藏。他收藏了众多国宝级文物,如西晋陆机的《平复帖》、隋代展子虔的《游春图》、唐代杜牧的《张好好诗》等。为保护国宝,他不惜变卖家产,甚至在被绑架时,也叮嘱家人不可用藏品换钱赎他。

- 艺术成就:张伯驹在诗词、书画、京剧等领域均有造诣。著有词集《丛碧词》、词论《丛碧词话》等,与余叔岩合作编写了《近代剧韵》。他的书法自成一体,晚年独创“鸟羽体”。

- 文物捐献:新中国成立后,张伯驹将毕生珍藏的文物无偿捐献给国家,其中包括118件顶级书画作品,占故宫顶级书画收藏的近半数,被誉为“捐出半个故宫的人”。

- 晚年生活:1961年,张伯驹任职于吉林省博物馆,1962年任副馆长,继续为文物保护和研究贡献力量。1972年,获聘为中央文史研究馆馆员。1982年2月26日,在北京逝世,终年85岁。

人物评价

张伯驹以其卓越的收藏成就、深厚的艺术造诣和高尚的爱国情怀,被誉为“天下民间收藏第一人”。他的一生,是对中华优秀传统文化的热爱与坚守,是对国家文化遗产保护的无私奉献。他的精神,激励着后人继续为传承和发展中华文化而努力。