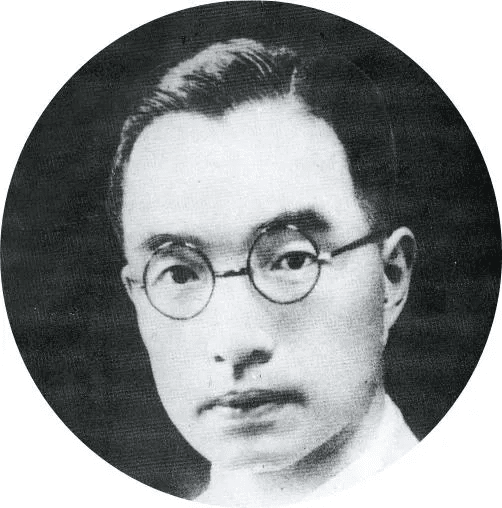

朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名朱自华,号实秋,后改名自清,字佩弦,中国现代著名的散文家、诗人、学者和民主战士1。

# 生平经历

- 早年生活:1898年11月22日,朱自清出生于江苏省东海县(今连云港市东海县平明镇),后随父定居扬州,原籍浙江绍兴1。1916年中学毕业后考入北京大学预科1。

- 文学创作:1919年开始发表诗歌。1922年,与叶圣陶等创办了我国新文学史上第一个诗刊——《诗》月刊,倡导新诗。1923年,发表长诗《毁灭》,引起当时诗坛广泛注意,继而写《桨声灯影里的秦淮河》,被誉为“白话美术文的模范”。1924年,诗文集《踪迹》出版。1928年,第一部散文集《背影》出版1。

- 教育生涯:1925年,应清华大学之聘,任中文系教授。1930年,代理清华大学中文系主任。1931年,留学英国,并漫游欧洲数国,著有《欧游杂记》《伦敦杂记》。1932年归国,继续担任清华大学中文系教授兼系主任。抗战期间,任西南联大教授。

- 民主活动:三·一八惨案后,撰写《执政府大屠杀记》等文章,声讨军阀政府暴行1。一二·九运动中,与爱国学生一起游行。1946年,积极参加各项民主活动。1948年6月,在拒绝“美援加面粉”的宣言上签字。

- 逝世:1948年8月12日,因胃穿孔病逝于北平,年仅50岁1。

# 文学成就

- 散文:朱自清的散文风格独特,情感真挚,语言洗炼,文笔清丽,朴素缜密、清隽沉郁,极富有真情实1。代表作有《背影》《荷塘月色》等,为中国现代散文早期代表作1。

- 诗歌:他的诗歌创作也颇有成就,是新文学初期的重要诗人之一,发表过长诗《毁灭》等作品。

- 学术研究:致力于古典文学研究,在清华大学任教期间,为古典文学的研究和教学做出了重要贡献1。

# 人物评价

- 毛泽东评价:毛泽东高度评价朱自清,认为他表现了我们民族的英雄气概。

- 李广田评价:李广田认为朱自清的作品体现了“诚实地作人与诚实地写作”的精神,其散文温柔敦厚,具有本色文人的特质1。

朱自清以其卓越的文学成就和高尚的人格魅力,在中国现代文学史和文化史上留下了浓墨重彩的一笔,他的作品至今仍被广泛传颂,激励着一代又一代的读者。