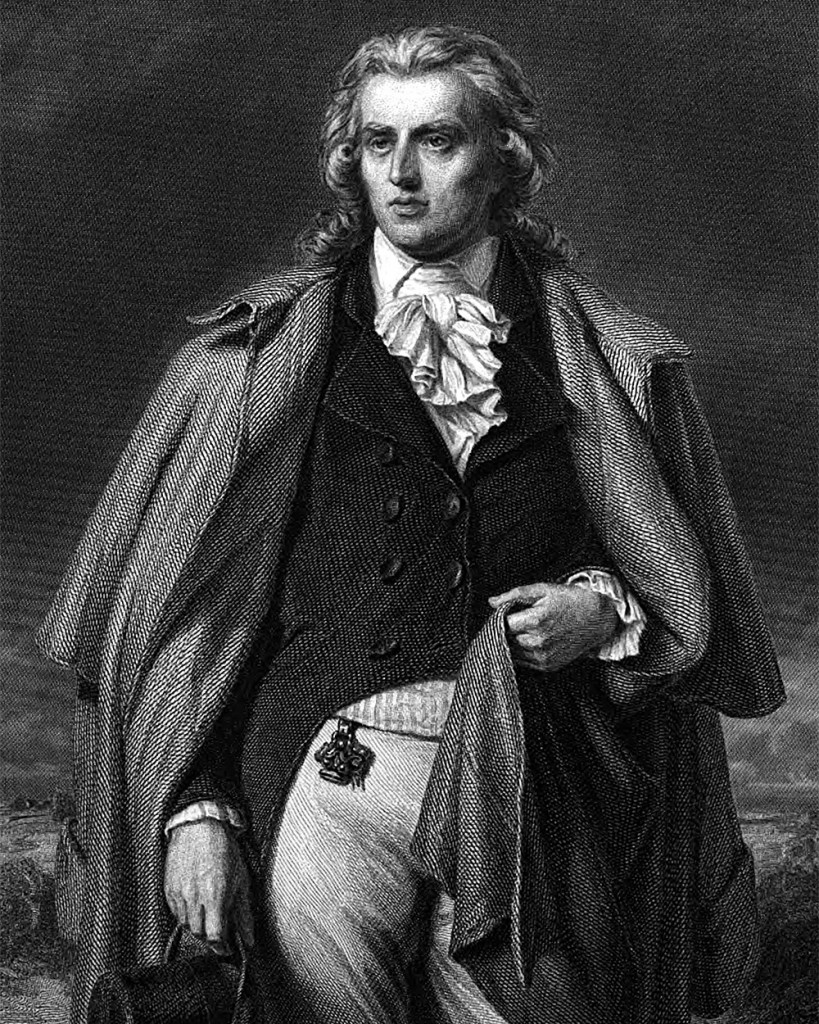

弗里德里希·席勒(Friedrich Schiller,1759年11月10日-1805年5月9日)是德国18世纪著名的诗人、哲学家、历史学家和剧作家,德国启蒙文学的代表人物之一。以下是关于他的详细介绍:

生平经历

- 早年生活:1759年11月10日,席勒出生于德国符腾堡公国的小城马尔巴赫。父亲是军医,母亲是面包师的女儿。14岁时,他被符腾堡公爵卡尔·欧根选中,进入军校“卡尔学院”学习,先学法学,后改修医学。但他对文学充满热情,在校期间便开始创作诗歌和剧本。

- 文学创作与思想发展:1776年,席勒开始发表抒情诗。1781年,他匿名自费出版了处女作《强盗》,该剧在1782年于曼海特剧院首演时引起轰动。随后,他完成了《斐耶斯科的谋叛》《阴谋与爱情》等作品,其中《阴谋与爱情》是德国市民悲剧的典范。席勒还发表了美学著作《论美书简》《论素朴的诗与感伤的诗》《审美教育书简》《论崇高》等,提出了“经审美得自由”的观点,认为艺术和美育是通往自由的重要途径。

- 与歌德的友谊及晚年生活:1794年,席勒与歌德相识,两人在文学上相互支持与合作,共同推动了德国古典文学的发展,创造了“魏玛古典文学”的黄金十年。1805年5月9日,席勒去世,被安葬在魏玛公侯墓地,与歌德相邻。

主要成就

- 文学创作:席勒是德国“狂飙突进运动”的代表人物之一,他的作品充满激情与反抗精神,如《强盗》展现了贵族青年对封建专制的反抗。《阴谋与爱情》则揭示了社会的不公与阶级的矛盾。他的历史剧《唐·卡洛斯》等作品也展现了深刻的历史洞察力与人文关怀。

- 美学思想:席勒的美学理论对后世产生了深远影响。他强调美育的重要性,认为美育可以调和人的感性与理性,使人达到自由与和谐的状态。他的《审美教育书简》等著作探讨了艺术与美的本质,为现代美学的发展奠定了基础。

后世影响

- 席勒的作品在世界范围内广为流传,被翻译成多种语言。他的诗歌《欢乐颂》被贝多芬谱曲,成为《第九交响曲》的一部分,传遍全球。

- 席勒的思想和作品对德国文学、哲学、美学等领域产生了重要影响,他被视为德国文学史上仅次于歌德的伟大作家。

弗里德里希·席勒以其卓越的文学才华和深刻的思想,为德国乃至世界文学史留下了宝贵的遗产,他的作品和思想至今仍激励着人们追求自由、真理与美。