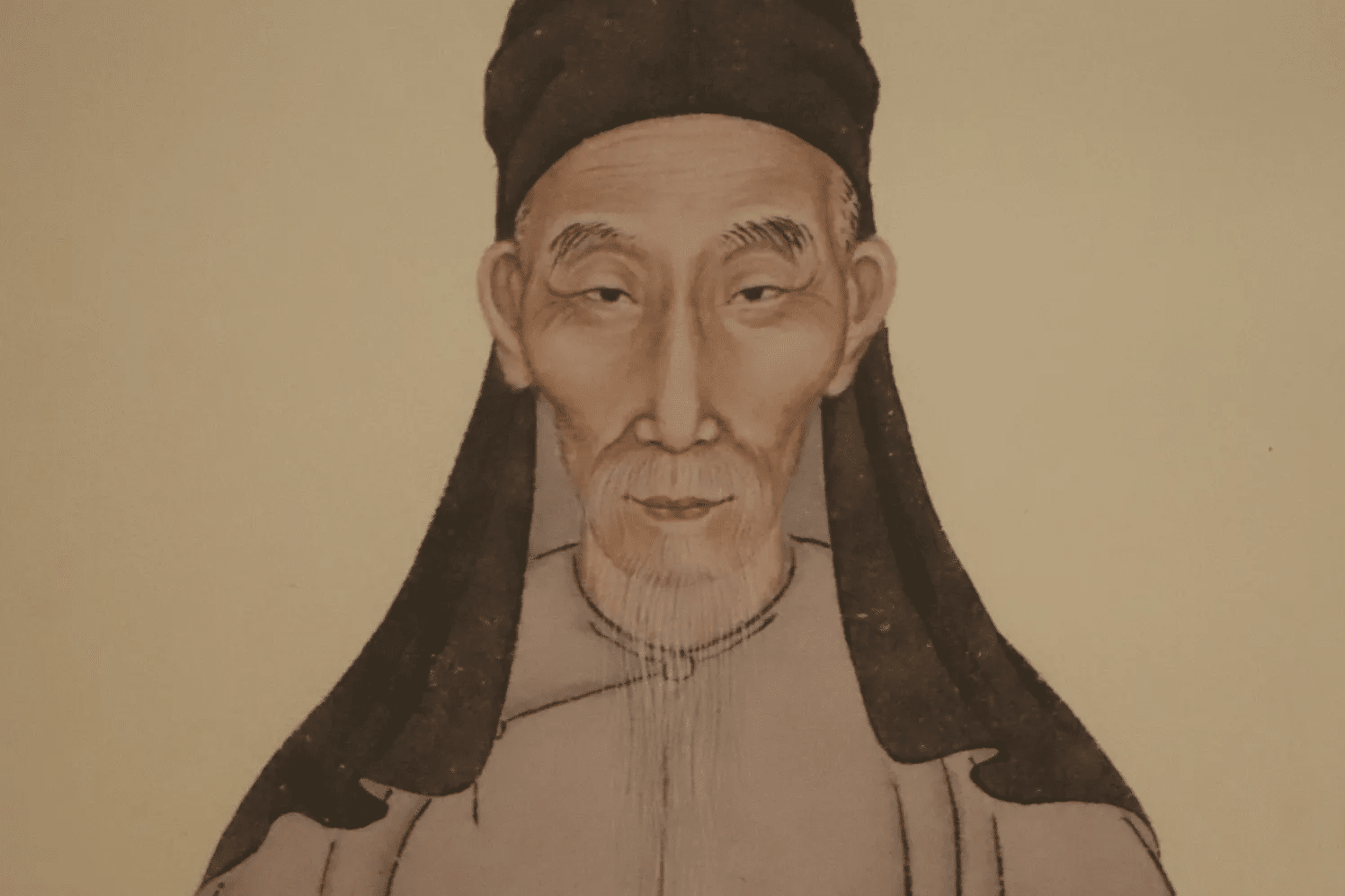

王夫之(1619年10月7日-1692年2月18日),字而农,号姜斋,晚年隐居石船山,世称“船山先生”,湖南衡阳人,明遗民,与顾炎武、黄宗羲并称明清之际三大思想家。其主要生平事迹和思想贡献如下:

生平事迹

- 早年求学:四岁入家塾,七岁通读十三经,后学习五经经义和诗文,十四岁中秀才,并开始创作诗歌。

- 投身抗清:崇祯十五年(1642年),赴武昌乡试,中举。崇祯十七年(1644年),清军攻占京城,王夫之写成《悲愤诗》,举兵抗清。后奔走于湖北、湖南之间,试图调停各方矛盾,未果,返回衡阳举兵起义。永历元年(1647年),投奔桂王,抗清失败后,隐姓埋名。

- 著书立说:清康熙三年(1664年),写成《永历实录》。康熙十四年(1675年),迁居石船山,潜心著述,直至去世,享年七十四岁,葬于大乐山高节里。

思想贡献

- 哲学思想:中国朴素唯物主义思想的集大成者,其哲学体系的核心和基础是本体论,认为天地万物的生成皆由本体生化,主张宇宙论、本体论与人生论的统一,以本体论为人生论的价值来源和终极根据,对当下社会意识形态和人性向善具有积极意义。

- 政治思想:反对禁欲主义,主张“天理”即在“人欲”之中,强调“私”的合理性,认为“有公而无私”不符合实际,这些思想具有反对封建专制和伦理异化的启蒙意义。

- 史学思想:在《读通鉴论》等著作中,对历史事件和人物进行深刻分析和评价,提出许多独到见解,如认为战国时期为“古今一大变革之会”,肯定变法图强的改革家们的历史功绩。

- 教育思想:主张“知行相资以为用”,强调理论与实践相结合,将学术从书塾引向社会变革,其教育思想对后世尤其是湖湘子弟产生了深远影响。

影响与评价

- 王夫之的思想学说自成一派、内涵丰富,在明清易代之际,达到中国乃至全人类文明成果在学术领域的最高峰。

- 他的思想沉寂多年,但在去世一百多年后,在曾国藩、郭嵩焘等湘籍士大夫的推动下,重新进入大众视野,被视为儒家道统的代表,成功入祀孔庙。

- 其思想滋养了无数湖湘子弟,影响了近三百年中国思想史和政治史,塑造了湖南人“敢为天下先”的精神品格,成为湖湘文化的精神源头和中华文明近代转型的重要推动力。

为纪念和传承王夫之的思想,纪录片《船山先生》于2025年5月12日至15日在湖南卫视、芒果TV播出,该片由纪录片《中国》原班人马打造,以情景再现与史料考据相结合的方式,系统梳理了王夫之的生平事迹及其思想对中国近现代史的影响。