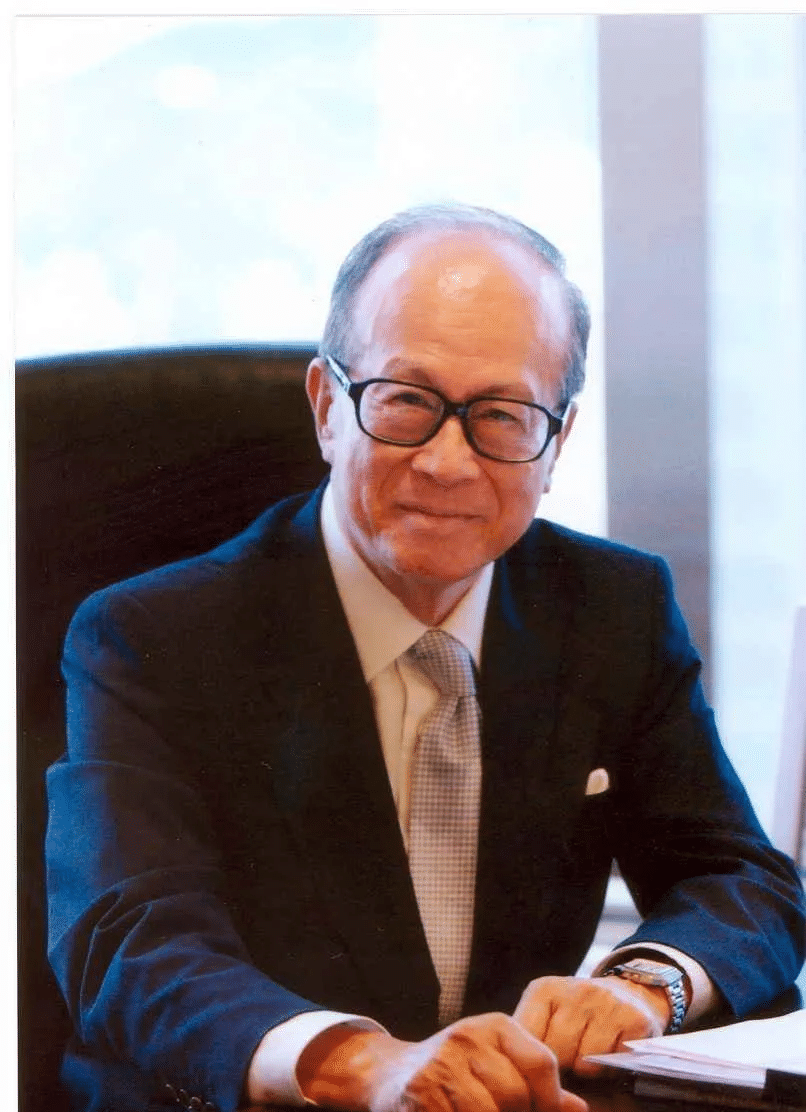

李嘉诚(1928年7月29日—),汉族,广东潮州人,中国香港著名企业家、慈善家,长江实业集团原主席,香港开埠后第三任首富。以下是其生平与成就的综合概述:

---

一、早年经历与创业历程

1. 逆境起步

李嘉诚12岁因战乱随家人逃至香港,15岁父亲病逝后辍学打工,做过钟表学徒、推销员等底层工作。这段经历塑造了他吃苦耐劳、自学奋进的性格。

10岁时因父亲肺病去世,被迫承担家庭生计,后通过推销五金产品积累经验,1950年以5万港元创办长江塑胶厂,生产塑胶花并迅速崛起,被誉为“塑胶花大王”。

2. 商业启蒙

1958年起涉足地产,通过低价囤地、逆向投资策略迅速崛起。1972年推动长江实业上市,完成资本裂变;1979年收购英资和记黄埔,成为首位掌舵外资商行的华人,奠定其在香港商界的统治地位。

---

二、商业帝国的缔造

1. 地产教父

- 1977年击败英资置地集团,中标香港中环、金钟地铁站上盖项目,奠定“地产之王”地位。

- 内地投资盐田港、东方广场等标志性项目,推动城市化进程。

2. 全球化布局

- 能源领域:1986年油价暴跌时抄底加拿大赫斯基石油,后收购英国电力、燃气等公用事业,控制英国近30%能源市场。

- 科技投资:2007年成立维港投资,早期注资Facebook、Zoom等企业,布局人工智能与生物医药。

- 港口与基建:2025年出售23国43个港口(占全球1/10集装箱吞吐量)给美国贝莱德,引发争议。

3. 财富与地位

连续21年蝉联香港首富(截至2019年),2024年以2000亿元身家位列胡润百富榜第六位,旗下电能实业估值超765亿元。

---

三、慈善事业与社会贡献

1. 教育与医疗

- 累计捐建汕头大学超100亿港元,推动潮汕高等教育发展;捐资建设潮州市中心医院,设立免费临终关怀机构“宁养院”。

- 疫情期间向内地及香港捐赠物资,助力抗疫。

2. 文化纽带

通过投资香港基建与公益,成为连接内地与香港的重要桥梁,其早期与邓小平会面被视为港澳资本参与国家建设的象征。

---

四、争议与批评

1. 撤资风波

2010年后抛售内地及香港资产超2500亿元,转向欧洲清洁能源布局,被批“掏空香港实体经济”,引发“撤资论”与“买办”质疑。

2. 地缘争议

2025年出售港口资产被国务院港澳办批评为“莫天真,勿糊涂”,认为其行为可能配合美国对华打压。

3. 政治立场争议

2019年修例风波期间登广告呼吁“以爱之义,止息怒愤”,被部分网民批评为“骑墙派”;中美博弈中选择与台积电、TikTok等企业的合作立场亦引发争议。

---

五、个人特质与遗产

1. 管理哲学

提倡“低买高卖”“未雨绸缪”的投资理念,强调“不赚最后一个铜板”的风险控制原则。

2. 家族传承

2018年退休后由长子李泽钜接班,次子李泽楷独立创业(如电讯盈科)。其将基金会视为“第三个儿子”,承诺捐出1/3财产用于慈善,打破传统华人财富传承模式。

3. 晚年生活

90岁仍保持每日6点起床、阅读英文电视、学习商业动态的习惯,坚持高尔夫球锻炼,活跃于国际事务。

---

六、历史评价

李嘉诚被视作全球化时代华商的缩影:其商业嗅觉与资本运作能力堪称传奇,但资本逐利性与国家利益的矛盾亦使其陷入争议。官方评价其为“爱国企业家”,但承认其行为存在“双重标准”;民间则对其“撤资”与“买办”标签褒贬不一。他的故事折射出中国现代化进程中资本与国家关系的复杂性。